A música “Quero que vá tudo pro inferno”, assim como todo o disco “Jovem Guarda” , de Roberto Carlos, foi gravado pela banda The Youngsters.

Na contra capa do LP tem 04 fotos do conjunto The Youngsters com Roberto Carlos no estúdio da CBS.

O conjunto “The Youngsters” também gravou todo o disco “É Proibido Fumar” e “Roberto Carlos Canta para a Juventude”, e todos os arranjos eram feitos pela banda de Luiz Carlos Siqueira, que quatro anos antes da Jovem Guarda se chamada “The Angels”.

The Youngsters – Dejala Dejala (1963) The Angels

Luiz Carlos diz que compor e cantar, todos faziam naquela época, mas a grande novidade era a maneira de tocar e tirar o som dos novos instrumentos, das guitarras, baixos, teclados, e foi este som dos novos instrumentos que fez a cabeça de todos, e continua fazendo até hoje.

Eles gravaram também com Wanderléa seu principal sucesso, “Ternura”, e mais seis músicas do mesmo disco chamado “É Tempo de Amor”, que são:

Um Quilo de Doce

Um Beijinho Só

Três Rapazes

Ternura

É pena

Vivendo sem ninguém

Boneca de Cera

Boneca de Pano

(Informações de Luiz Carlos Siqueira, THE ANGELS/THE YOUNGSTERS)

Depoimento de Luiz Carlos Siqueira sobre as gravações:

Luiz Carlos Siqueira escreveu: LAFAIETE FOI O TECLADISTA DA MAIORIA DAS MÚSICAS DAQUELE PERÍODO E NÃO ESTÁ NA FOTO DA CONTRA CAPA DO ‘JOVEM GUARDA’, APESAR DE TER TOCADO ALGUMAS FAIXAS. O NOME THE YOUNGSTERS TAMBÉM NÃO APARECE NESSE DISCO, NO ‘É PROIBIDO FUMAR’ E ‘ROBERTO CANTA PARA JUVENTUDE, NEM DO LAFAIETE. AS 4 FOTOS DA CONTRA CAPA É DOS COMPONENTES DO THE YOUNGSTERS. NO DISCO ‘É TEMPO DO AMOR’ DE WANDERLÉA AS 7 MÚSICAS QUE O THE YOUNGSTERS GRAVOU APARECE NOSSO NOME, E TODAS FORAM SUCESSO. RENATO E SEUS BLUE CAPS GRAVOU AS OUTRAS 5. GRAVAMOS TAMBÉM AS MÚSICAS ‘ERVA VENENOSA’….’AI DE MIM’…’VOLTE PARA MIM’…. ‘DANÇANDO O SURFIN’…’MICHAEL’, COM OS GOLDEN BOYS. A FORMAÇÃO COM OS COMPONENTES QUE FIZERAM O ACOMPANHAMENTO NO LP JOVEM GUARDA FORAM: Carlos Becker (vocal e guitarra base), Carlos Roberto (guitarra solo), Sérgio Becker (sax tenor e barítono), Jonas (baixo) e Romir (bateria).E FORMAVAM A BANDA THE YOUNGSTERS QUE TAMBÉM TEVE COMO PARTICIPANTE O IVAN CONTI (MAMÃO), ATUAL BATERISTA DO “AZYMUTH” E DO GUITARRISTA AMERICANO STANLEY JORDAN HÁ 16 ANOS.

Luiz Carlos Siqueira escreveu: LAFAIETE FOI O TECLADISTA DA MAIORIA DAS MÚSICAS DAQUELE PERÍODO E NÃO ESTÁ NA FOTO DA CONTRA CAPA DO ‘JOVEM GUARDA’, APESAR DE TER TOCADO ALGUMAS FAIXAS. O NOME THE YOUNGSTERS TAMBÉM NÃO APARECE NESSE DISCO, NO ‘É PROIBIDO FUMAR’ E ‘ROBERTO CANTA PARA JUVENTUDE, NEM DO LAFAIETE. AS 4 FOTOS DA CONTRA CAPA É DOS COMPONENTES DO THE YOUNGSTERS. NO DISCO ‘É TEMPO DO AMOR’ DE WANDERLÉA AS 7 MÚSICAS QUE O THE YOUNGSTERS GRAVOU APARECE NOSSO NOME, E TODAS FORAM SUCESSO. RENATO E SEUS BLUE CAPS GRAVOU AS OUTRAS 5. GRAVAMOS TAMBÉM AS MÚSICAS ‘ERVA VENENOSA’….’AI DE MIM’…’VOLTE PARA MIM’…. ‘DANÇANDO O SURFIN’…’MICHAEL’, COM OS GOLDEN BOYS. A FORMAÇÃO COM OS COMPONENTES QUE FIZERAM O ACOMPANHAMENTO NO LP JOVEM GUARDA FORAM: Carlos Becker (vocal e guitarra base), Carlos Roberto (guitarra solo), Sérgio Becker (sax tenor e barítono), Jonas (baixo) e Romir (bateria).E FORMAVAM A BANDA THE YOUNGSTERS QUE TAMBÉM TEVE COMO PARTICIPANTE O IVAN CONTI (MAMÃO), ATUAL BATERISTA DO “AZYMUTH” E DO GUITARRISTA AMERICANO STANLEY JORDAN HÁ 16 ANOS.É SEMPRE BOM LEMBRAR QUE O ROCK ERA A GRANDE NOVIDADE MUNDIAL COM SEUS NOVOS INSTRUMENTOS. JÁ ESTÁVAMOS EM CENA COMO PIONEIROS DO ROCK BRASILEIRO E DA SURF MUSIC 4 ANOS ANTES DA JOVEM GUARDA. OS ARRANJOS ERAM TODOS NOSSOS, NAQUELA ÉPOCA NINGUÉM SABIA FAZER ROCK, SÓ AS POUCAS BANDAS QUE EXISTIAM. NÓS JÁ TÍNHAMOS UMA BANDA COM SUCESSO E ALGUNS DISCOS PELA ‘COPACABANA DISCOS’ (THE ANGELS). GOSTO DE ACENTUAR SOBRE OS ARRANJOS PORQUE NINGUÉM FALA SOBRE ISSO. O ARRANJO É FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DE QUALQUER MÚSICA E ESTILO. NENHUM CANTOR OU CANTORA OU MAESTRO DAQUELA ÉPOCA TINHA CONHECIMENTO PARA FAZER ARRANJOS DE ROCK, QUE ERA A MAIS NOVA MÚSICA DO MUNDO. SÓ MESMO OS ROQUEIROS TINHAM ESSA POSSIBILIDADE. NÃO EXISTIA ESCOLA DE ROCK, NÃO EXISTIA PROFESSOR DE GUITARRA, BAIXO ELÉTRICO, TECLADO ETC…

TEM UM ARRANJO MEU NA NOVELA ‘PIGMALEÃO 70’ DA REDE GLOBO, PARA O

PERSONAGEM ‘KIKO’ VIVIDO PELO ATOR E DIRETOR MARCOS PAULO, QUE FALECEU O ANO PASSADO, COM MÚSICA DE ROBERTO E ERASMO QUE A IMPRENSA ATRIBUIU AO ROBERTO E AO ERASMO, SENDO QUE ELES NEM FORAM AO STUDIO E FIZ O ARRANJO ATRAVÉS DE UMA FITA K7 QUE O NELSON MOTA NOS ENVIOU.

ABRAÇÃO A TODOS….PAZ – LUIZ CARLOS – THE ANGELS/THE YOUNGSTERS

Em 19 de julho de 2014

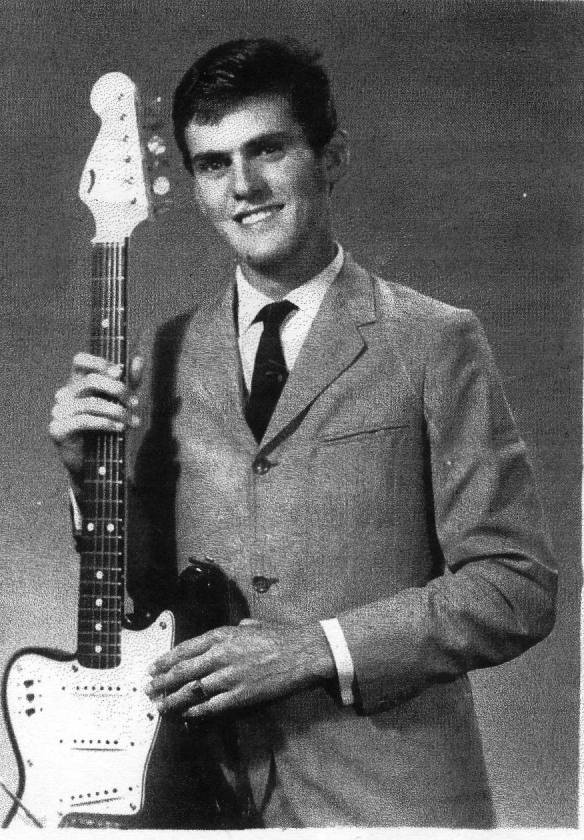

Formação do conjunto The Youngsters

Sérgio Becker também falou sobre este disco:

Sergio Becker escreveu: “Nesta época o conjunto que acompanhava o Roberto Carlos nas gravações era o THE ANGELS com a seguinte formação: Carlos Becker guitarra base, Sergio Becker sax, Carlos Roberto dos Santos Barreto (GB) guitarra solo, Jonas Caetano Damasceno baixo e Romir Pereira de Andrade bateria. Por sugestão de meu irmão Carlos, como tinhamos acesso a discos importados, estavamos começando a ouvir grupos que tinham em sua formação organistas, naquela época não havia teclados, ainda. Tais grupos THE ANIMALS e DAVID CLARK FIVE serviram de inspiração para que o Carlos sugerisse um organista para os discos do Roberto Carlos e o indicado pela CBS foi o Lafayete.”

Sergio Becker escreveu: “Nesta época o conjunto que acompanhava o Roberto Carlos nas gravações era o THE ANGELS com a seguinte formação: Carlos Becker guitarra base, Sergio Becker sax, Carlos Roberto dos Santos Barreto (GB) guitarra solo, Jonas Caetano Damasceno baixo e Romir Pereira de Andrade bateria. Por sugestão de meu irmão Carlos, como tinhamos acesso a discos importados, estavamos começando a ouvir grupos que tinham em sua formação organistas, naquela época não havia teclados, ainda. Tais grupos THE ANIMALS e DAVID CLARK FIVE serviram de inspiração para que o Carlos sugerisse um organista para os discos do Roberto Carlos e o indicado pela CBS foi o Lafayete.”

Depoimento de Romir Pereira de Andrade:

“O Sergio (Becker) está em Arraial da Ajuda tocando nos “points” locais. O Jonas em Campos tocando blues e dando aulas de música. Paim, Luiz e Eu, só de vez em quando tocamos com amigos para não “enferrujar”. Como ainda trabalho como Arquiteto em consultorias, fico mais em composições e agora escrevendo o livro “Memórias de Um Baterista Canhoto” contando a historia dos músicos e origem da banda, e o “making of” das gravações com instrumentos precários, em gravador MONO sem fones de retorno e sem trilha guia..Criação e adaptação de instrumentos, truques de gravações e improvisos que ninguém ou poucos podiam imaginar. Na época não percebemos que estávamos fazendo algo importante – era uma curtição tocar! Pode servir de informação para os músicos que contam hoje com tantos recursos.. Hoje temos recursos de computador e programas que permitem gravar um CD em casa! No nosso tempo não havia fones nem caixas de retorno. Gravávamos todos juntos o acompanhamento – sem o cantor – e tínhamos que acertar ou voltar e começar tudo de novo. Mesmo assim, gravamos o LP “É Proibido Fumar” em apenas três seções. o LP “Jovem Guarda” em apenas dois dias -10 faixas num dia e as outras duas no dia seguinte – com arranjos nossos e sugestões do Roberto Carlos (veja nossa foto na contracapa com o RC).. Criamos instrumentos e improvisamos muito para suprir as dificuldades dos instrumentos disponíveis na época e gravando em “MONO” – um só canal de gravação! São esses detalhes e “manhas” de gravação que conto no livro. A História da Jovem Guarda já foi contada … O que estou fazendo é a história dos “The Angels” / “The Youngsters” desde a origem e falando sobre o “making of” das gravações no tempo da Jovem Guarda. Nós tivemos uma formação de banda de baile que tocava todos os estilos e ritmos o que facilitou nosso trabalho na “Jovem Guarda”. .

O GB (Carlos Roberto) era nosso guitarrista solo no “The Angels” que começou a aprender musica na “Escola da Rua” sentado comigo no meio fio, com um violão e eu com um tamborete de peteca de praia na percussão – uma dupla dinâmica! kkk. Era um roqueiro radical. Tinha um talento enorme e quando já estávamos gravando na Copacabana os 3 LPs sob o nome “The Angels”, ele fez solos maravilhosos e sem recursos que temos hoje, reproduziu o som de uma guitarra havaiana com um vidro vazio de remédio fazendo “slides” nas cordas da guitarra. Se você ouvir “Hawian Eye” vai se sentir no Havai. No 3º LP “Happy Week End”, tocamos só temas de “SURF”. Nesse LP ele e o Joninhas compuseram uma musica “Makaha Beach” que é puro clima de SURF e Havai e que, sinto, até hoje seria curtida pelos surfistas! Infelizmente a vida o retirou do nosso convívio, que éramos uma família musical, largou banda, trilhou caminhos longe de nós, e partiu para o “espaço” com 35 anos! Foi uma perda sentida principalmente para a alma de um músico!

O Luiz Carlos Siqueira entrou para o “The Angels” no lugar do Carlinhos Becker que era líder da banda e guitarra base e chegou a tocar com o GB, que está vivo em nossa memória e nas gravações! Toquei com o Luiz até 1966 quando saí e o Mamão me substituiu na bateria. Estou contando toda a historia no livro que estou terminando sobre o “making of” da gravações desde o tempo do The Angels, passando para Youngsters na trilha da Jovem Guarda: Parei na Contramão e as 38 músicas seguintes com o Roberto, com os Golden Boys (Erva Venenosa, Ai de Mim…), Wanderleia (Ternura …), Jerry Adriani (Italianissimo), Serguei, etc.”

“Tocamos algumas vezes em São Paulo, inclusive no programa Jovem Guarda e no do Ronnie Von. Gravamos músicas dos Beatles, inclusive dois sucessos que saíram nas 14 Mais, que foram Gente Demais (Ticket to Ride) e Vem (Help!), versão de Leno, da dupla Leno e Lílian. Leno me contou em Natal/RN em 2004, onde me encontrei com ele pela última vez, que ele escutou pela primeira vez a canção Do You Want to Know a Scret, dos Beatles, com o The Youngsters, no disco Os Fabulosos Youngsters, de 1964. Os discos de fora demoravam a chegar ao Brasil, mas tínhamos amigos que nos traziam ou enviavam logo que saiam… PAZ – LUZ… Luiz Carlos Siqueira – THE ANGELS/THE YOUNGSTERS”.

Foto do conjunto The Youngsters na Revista Sétimo Céu – Foto no Canecão, casa que inauguramos em 1967.

Foto do acervo do baterista Romir, durante a gravação do LP de Celia Vilela no estudio da RCA para MUSIDISC – anos 60

” Todas as músicas desde Parei na Contramão, Na Lua Não Há, e todas as músicas dos LPs “É Proibido Fumar’, ‘Roberto Canta Para a Juventude”, “Jovem Guarda” – Todos os arranjos e gravações foram feitos por nós, The Youngsters.” (Romir / The Angels/The Youngsters) (Romir Pereira de Andrade)

.

.

“Band on The Run”, Paul McCartney & Wings.

Lançado em 1973, o álbum Band on the Run tem as seguintes faixas:

01 – Band on the Run (5:13)

02 – Jet (4:09)

03 – Bluebird (3:25)

04 – Mrs. Vandebilt (4:41)

05 – Let Me Roll It (4:51)

06 – Mamunia (4:51)

07 – No Words (2:34)

08 – Helen Wheels * (3:47)

09 – Picasso’s Last Words (Drink to Me) (5:51)

Um pouco da história deste álbum.

Texto de Dado Macedo na comunidade Paul McCartney (Orkut)

Se Paul soubesse onde estava se metendo talvez BAND ON THE RUN nunca tivesse sido gravado.

Denny Seiwell e Henry McCullough desertaram do WINGS poucos dias antes da viagem à Nigéria.

Paul estava em dúvida onde gravar e pediu uma lista dos estúdios da EMI no mundo! Até o Rio de Janeiro foi cogitado! Paul acabou se decidindo por Lagos na Nigéria, onde ele achou que teria muito sol! Só que era o final da estação das monções e o sol só brilhava ocasionalmente.

Além do calor, da umidade e dos insetos, Paul, Linda e Denny se depararam com um estúdio em construção em que eles tiveram que ajudar na sua montagem…

Entre outros “incidentes” Paul teve um desmaio e foi levado ao médico que recomendou que ele parasse de fumar.

Noutra ocasião Paul e Linda passeando perto do estúdio foram abordados por uma gangue que roubaram seus relógios, dinheiro e fitas do que já tinha sido gravado.

Em Lagos, Paul assistiu a um show do músico nigeriano Ransome-Kuti e seu conjunto e se emocionou achando que tinha sido a melhor banda que já tinha visto ao vivo.

Só que Ransome-Kuti – apesar de não ter ouvido uma nota sequer do que Paul estava gravando – depois foi ao estúdio acusar Paul de explorar os músicos nigerianos e roubar a cultura musical nigeriana!!!

Paul teve que lhe mostrar as músicas e se ele achasse que estavam “roubando” sua música Paul não lançaria nenhuma delas!!!

Paul lembra do outono de 73 como um dos períodos mais difíceis de sua vida.

Entretanto as saídas de McCullough e Seiwell não se mostraram determinantes. Paul assumiu além do baixo e piano, bateria, sintetizadores, e ajudou Denny nos solos de guitarra.

Após 3 semanas na África o trio retornou para Londres, onde encontraram uma carta atrasada que dizia…”Não embarquem para Lagos de forma alguma. Cancelem – está havendo uma epidemia de cólera lá!”

Às vezes a sorte ajuda…. rsrs

Já na Inglaterra o grupo foi direto ao estúdio terminar as gravações.

Apesar dos vocais terem sido gravados na África, nota-se muito pouca influência africana nas gravações. De fato, talvez seja o álbum mais britânico dos WINGS.

Geoff Emerick mixou o álbum e Howie Casey acrescentou solos de sax em “Bluebird” e “Mrs. Vandebilt”. Tony Visconti fez o arranjo para a maioria das canções, sendo considerado um dos melhores que já foram feitos para um álbum de rock.

Durante a mixagem Paul sentiu que “Band on the Run” era algo especial. Após 3 dias de maratona mixando no estúdio Kingsway, o álbum estava pronto.

A capa foi idéia de Paul. Os 3 WINGS fugindo da cadeia com um grupo de “prisioneiros” que incluíam os atores James Coburn e Christopher Lee, o apresentador de TV Michael Parkinson, o cantor Kenny Lynch, o membro do Parlamento Clement Freud e o boxeador John Conteh.

Todos foram convidados só para uma brincadeira, nada parecido com a capa do “Peppers” – como alguns acham – que levou semanas para ser bolada.

Números do ‘Band on the Run’

Lançado nos EUA em 5/12/73 e 7/12/73 na Inglaterra. Ele chegou ao nº1 em ambos os países. Na Inglaterra ele liderou as paradas por 7 semanas.

“Helen Wheels” foi lançada somente na edição americana. Quem na época comprou a edição nacional tb ficou sem “Helen Wheels” já que nosso catálogo era baseado no inglês.

“Band on the Run” foi o 1º álbum do WINGS a liderar as paradas de ambos os lados do Atlântico e o primeiro tb a ganhar “Disco de Platina”.

Singles do “Band…” incluem “Helen Wheels/Country Dreamer”

“Jet”/”Mamunia” depois “Jet/”Let Me Roll It”.

“Band on the Run”/”1985” nos EUA e “Band on the Run”/”Zoo Gang” na Inglaterra.

Em 22 de março de 1999 o álbum foi relançado – duplo, sendo um cd só de entrevistas e contando a feitura do álbum e da capa – no mundo todo com bônus tracks, um booklet e um mini-poster, para celebrar seus 25 anos!!!

Um pouco sobre as músicas que compõem o álbum.

Band on the Run

A música “Band on the Run” foi inspirada num comentário esquisito que Harrison fez numa reunião de negócios da Apple. De acordo com Paul, “Ele disse que ‘todos nós éramos prisioneiros de alguma maneira’, um tipo de observação como, ‘If we ever get out of here’. Eu achei isso um jeito legal de começar um álbum.”

A canção tem 3 passagens diferentes, musicais e líricas. Após abrir com o tema “stuck inside these four walls”, ela pula para pensamentos de fuga com a frase, “If I ever get out of here”. Depois vem o segmento de orquestra simbolizando a escapada e levando a parte principal da canção, a banda em fuga.

A faixa tem Paul nos vocais, guitarras, teclados, baixo, sintetizador e bateria, Linda no backing e teclados, Denny Laine na guitarra e backing. Orquestra foi dirigida por Tony Visconti.

Jet

A próxima “Jet”, é um poderoso rock. Paul deu o mesmo nome à canção de seu filhote de Labrador. Mas como era o caso de “Martha My Dear”, que foi intitulada com o nome da Sheepdog de Paul, a canção não é sobre um cão, mas sim sobre uma mulher.

Jet foi gravada no A.I.R. estúdio e tem Paul nos vocais, guitarras, teclados, sintetizador, baixo e bateria, Linda, backing e teclados, Denny na guitarra e backing mais orquestra de cordas de Tony Visconti e ainda 4 saxofones.

Bluebird

“Bluebird” é uma bela balada com destaque para o violão, escrita na Jamaica durante umas férias. A frase “At last we will be free” continua o tema do álbum de fuga e liberdade.

Tem Paul nos vocais, guitarras e baixo, Linda no backing e Denny no violão e backing. O bonito solo de sax foi adicionado por Howie Casey, um velho amigo de Paul dos dias de Hamburgo, no A.I.R. estúdio. Um dos percussionistas foi Lenny Kabaka, natural de Lagos, mas que adicionou sua parte em Londres. Ele foi o único africano a tocar no álbum.

Claro que não faltaram comparações com ‘Blackbird’, mas Paul como já tinha deixado claro, não queria comparações com seu trabalho com os Beatles.

Mrs. Vandebilt

“Mrs. Vandebilt” é outra canção up-tempo, muito interessante. A frase inicial, “Down in a jungle, living in a tent” não foi inspirada nas sessões de gravações da África, e sim, era uma ‘pegadinha’ do comediante inglês, Charlie Chester.

A linha, “What’s the use of worrying?” tb combina bem com o tema de fuga do disco. Durante a gravação em Lagos, houve uma queda de luz no estúdio durante uma forte tempestade – e Paul esperava sol, hehehe, – forçando a banda a confiar na gerador de força, o qual felizmente aguentou até o final da gravação.

Paul está nos vocais, guitarras e baixo, Linda, teclado e backing, Denny no violão e backing, e Howie Casey no sax. O baixo de Paul se sobressai, atuando como instrumento solo, e ele também acrescenta um lindo solo de guitarra. O refrão “Ho Hey Ho” é um eficiente gancho, aumentado pelo som de risadas adicionadas em Lagos e Londres.

Let Me Roll It

O lado 1 termina com “Let Me Roll It”, uma canção de amor ‘bluesy’, que é parecido com o estilo de tocar guitarra e de cantar de John Lennon.

A faixa básica começa com Paul na bateria, Linda no orgão e Denny na guitarra. Paul então adicionou sua guitarra solo.

Para dar ao som da guitarra um som diferente e mais pesado, Paul a plugou num poderoso amplificador vocal ao invés de um amplificador para guitarra.

O ‘riff’ lembra John em “Cold Turkey”, e o vocal de Paul com eco, particularmente no fim da canção se aproxima muito do de John, que adorava usar eco, mas Paul nunca achou que fosse parecido. Linda e Denny cantaram backing.

Mamunia

O lado 2 abre com “Mamunia”, pra mim uma das melhores do álbum. Ela expande o tema e os sentimentos de “Rain” dos Beatles. Mas enquanto “Rain” é uma das mais pesadas canções Beatle, “Mamunia” é uma música leve e pop.

O nome veio de um hotel em Marrakesh. Segundo Paul, ela foi a primeira música a ser gravada em Lagos, no meio de uma tempestade tropical.

Ela tem Paul nos vocais, guitarras, baixo e sintetizador, Linda no backing e Denny na guitarra e backing. Inclui uma percussão tocada por um dos roadies.

Em árabe, ‘mamunia’ significa ‘Safe Haven’ (Porto Seguro).

Neste post, publiquei sobre “Mamunia” e sua relação com o Hotel “La Mamounia” em Marrakech!

No Words

Esta canção foi escrita mais de uma ano antes por D. Laine/McCartney. A canção de amor mid-tempo, foi começada por Laine e terminada por Paul. É sem dúvida a mais ‘pop’ do disco.

Ela tem Paul nos vocais, guitarras, piano, baixo e sintetizador, Linda no backing e Denny na guitarra e backing. Overdubs em Londres incluíram um quarteto de cordas com arranjo de Tony Visconti e mais backing vocais de 2 roadies, Ian Horne e Trevor Jones.

Helen Wheels

Esta música foi lançada como single 3 semanas antes do álbum. Paul não pretendia a incluir no disco, e na Inglaterra ela não o foi (nem no Brasil, onde nossa discografia era baseada na inglesa – ainda bem!!).

Para o mercado Americano, Paul acabou seguindo o conselho da Capitol americana de que sucessos em single geram secessos de álbuns(esta fórmula ajudou a vender milhões de discos dos Beatles na América).

“Helen Wheels” apresenta Paul nos vocais, guitarra solo, baixo e bateria, Linda nos teclados e backing e Denny na guitarra e backing.

Picasso’s Last Words ( Drink to Me)

Esta música foi o resultado de mostrar como se escreve canções à Dustin Hoffman.

Qdo em férias na Jamaica na primavera de 1973, Paul encontrou Hoffman que estava lá filmando “Papillon”. Paul e Linda foram jantar na casa de Hoffman e sua esposa e o ator recentemente tinha lido um artigo da “Time” sobre a morte de Pablo Picasso.

Dustin queria muito saber como era a técnica de composição de Paul e enquanto ele descrevia à Paul a última noite do pintor e suas últimas palavras, “Drink to me, drink to my health…you know I can’t drink anymore.” Dustin observou assustado, que Paul estava cantarolando já a frase, acompanhado de seu violão. Hoffman gritou para sua esposa: “Ele está compondo… Venha cá… Ele está compondo.”

Ela foi gravada no estúdio de Ginger Baker, ex-Cream, em Lagos. Ela apresenta Paul nos vocais, guitarras elétricas e violão, piano, baixo e bateria, Linda no backing, Denny no violão e backing, com orquestra de Tony Visconti. Baker contribuiu com percussão sacudindo um balde cheio de cascalho.

Paul queria para a canção um som fragmentado simbolizando o estilo cubista de Picasso. Parece que conseguiu!!!

Nighteen Hundred and Eighty-Five

A faixa final, é um rock de piano – e que piano!!!

Apesar de Paul já ter a melodia pronta fazia algum tempo, ele terminou a letra no dia da gravação. Para mim esta também foi um dos grandes momentos do álbum.

A faixa tem Paul nos vocais, piano, guitarra solo, baixo, sintetizador e bateria, Linda no backing e Denny na guitarra e backing. A canção tb tem orquestrações de Visconti e percussão.

No final da música, Tony Visconti trabalhou num poderoso arranjo de orquestra que leva à uma reprise de “Band on the Run’.

É um final apropriado para um grande álbum!!!

O álbum London Town da banda Wings. (Resgatando tópico do Orkut)

Lançado em 1978, é composto das seguintes faixas:

1. London Town

2. Cafe on the left bank

3. I´m carrying

4. Backwards traveller

5. Cuff link

6. Children children

7. Girlfriend

8. I´ve had enough

9. With a little luck

10. Famous groupies

11. Deliver your children

12. Name and address

13. Don´t let it bring you down

14. Morse moose and the grey goose

15. Girl´s school

Segue um texto escrito por Dado Macedo para a comunidade Paul McCartney no Orkut.

Nem ‘Mull of Kintyre’ nem tampouco ‘Girl’s School’ faziam parte do álbum original em vinil.

Quando saiu em CD nos EUA, ‘Girl’s School’ entrou como bônus, e mais recentemente, ‘Mull of Kintyre’ também!

Para quem gosta de uma certa ‘unidade’ de álbum (não estou falando de conceito, ou álbum conceitual), estas duas não deveriam fazer parte. Elas fogem, no meu modo de ver, da idéia geral do álbum, mas claro, como singles que não tinham onde mais se encaixar, teria que ser neste disco mesmo!

Na minha ótica este álbum ficou devendo. Após o auge do ‘Wings Over America’, Paul resolveu dar uma guinada e ir gravar nas Ilhas Virgens.

Tudo bem, ares novos, mas isto não se transformou em música mais bem trabalhada! A banda na verdade estava novamente se desfazendo. Jimmy saiu logo após a volta das Ilhas, e Joe English, ainda terminaria o álbum, mas depois se afastou.

Penso que se o projeto original era gravar a bordo de iates, num verão tropical, por que no final colocar uma capa do inverno londrino e da própria Londres???!!!

O ‘clima’ do álbum passa por mudanças drásticas, das músicas que foram gravadas no verão para as do inverno em Londres! Metade foi gravado em péssimas condições, enjôos, turbulências internas, Linda grávida de sete meses, etc..

A outra metade, tudo certinho, em Londres!

Havia boas canções ali, como ‘Don’t Let It Bring you down’, ‘Famous Groupies’ e ‘I’m Carrying’, mas não é apenas de boas canções que se faz um grande álbum!

Foi o começo do fim do Wings pra mim!

Informacoes sobre Kintyre

http://www.kintyre.org/

‘Girlfriend’ fez parte do álbum ‘Off the Wall’ de Michael Jackson lançado em 79! Acho que foi o início do processo de colaboração que iria dar em.. ‘The Girl Is Mine’, ‘Say Say Say’ e ‘The Man’.

Aliás sobre esta música ( Girlfriend), tinha gente que achava que o vocal era da Linda no ‘London Town’ hehehe. Paul conseguia fazer vocais de tudo que era tipo..

Segundo Paul, Michael ligou pra ele e falou: “Vamos fazer alguns sucessos juntos?”

Então no ‘London Town’, algumas pessoas acharam que era a Linda cantando ‘Girlfriend’, mas claro que era o Paul!

Depois, Michael em seu ábum ‘Off the Wall’ também fez uma versão de Girlfriend!!

Cafe on the left bank – “Composta em Campbeltown, Escócia, e nas ilhas virgens.

Cafe on the left bank foi a primeira canção gravada no iate Fair Carol. A letra desta faixa foi inspirada pelas viagens de Paul à França, principalmente em uma viagem em que visitou Paris, juntamente com John Lennon, em 1961.

Instrumentos tocados por Paul McCartney: contra-baixo, sintetizador e guitarra elétrica.

Tamborim e moog, por Linda McCartney. Bateria por Joe English. Guitarra solo, por Jimmy McCulloch. Guitarra elétrica rítmica, por Denny Laine.

Gravada no iate Fair Carol, nas Ilhas Virgens.” (DIRANI, Claudio D. Paul McCartney: Todos os Segredos da Carreira Solo. p. 64)

A letra

“Cafe On The Left Bank”

(Paul Mccartney)

.

Cafe on the left bank, ordinary wine

Touching all the girls with your eyes

Tiny crowd of Frenchmen round a TV shop

Watching Charles deGaulle make a speech

.

Dancing after midnight, sprawling to the car

Continental breakfast in the bar

English-speaking people drinking German beer

Talking far too loud for their ears

.

Cafe on the left bank, ordinary wine

Touching all the girls with your eyes

.

Dancing after midnight, crawling to the car

Cocktail waitress waiting in the bar

English-speaking people drinking German beer

Talking way too loud for their ears

A foto clássica do encarte/poster do vinil ‘London Town’

Mais algumas curiosidades sobre o Álbum London Town

London Town, a música, foi originalmente criada qdo Paul estava em Perth, na Austrália, e ela ainda não se referia a Londres, pois Paul só tinha a primeira frase.

Ele depois desenvolveu a idéia na Escócia e a completou quando em férias no México. Ele então trabalhou com Denny Laine para os ajustes finais.

Ela foi lançada em single em agosto de 78 com ‘I’m Carrying’ no lado B, mas só chegou ao nº 60 na Inglaterra e nº39 na América.

Cafe on the Left Bank

A primeira canção gravada pelos WINGS nas Ilhas Virgens para o que viria a ser o ‘London Town’!

Foi gravada em 2 de maio de 77 no iate ‘Fair Carol’, e foi inspirada nas viagens de Paul a Paris, incluindo sua primeira visita acompanhado de John Lennon em 1961.

I’m Carrying

Foi lado B em single da ‘London Town’.

Inspirada por uma antiga namorada de Paul – não me perguntem qual – ela foi gravada em 05 de maio de 77 nas Ilhas Virgens.

George Harrison considerou a melhor música do álbum. Um instrumento diferente chamado ‘gizmo’ foi utilizado nela, é uma espécie de sintetizador. Este instrumento foi criado por Kevin Godley e Lol Creme da banda 10cc.

Backwards Traveller e Cuff Link

Aqui ja parece ser Paul preparando o ‘McCartney II’, são pequenos esquetes musicais embora a ‘Backwards Traveller’ tenha um ritmo interessante.

Children Children

Paul ajudou Denny a compor esta, e deu a ele a chance de cantar.

Ela foi inspirada durante uma conversa entre os dois nos jardins da casa de Paul onde havia uma cachoeira (Denny comentou que a inspiração foi a ‘waterfall’, quem sabe esta tb não inspirou Paul a compor a sua ‘Waterfalls’)!!

Ela foi gravada em Abbey Road.

Girlfriend

Não foi acidente – Paul escreveu esta canção pensando em Michael Jackson e ela parece uma faixa do Jackson Five.

No ano seguinte Michael a gravou no ‘Off the Wall’ e a lançou em single em 1980, chegando ao nº 30 nas paradas.

I’ve Had Enough

Gravada nas Ilhas Virgens a bordo daqueles iates, ‘Fair Carol’ e ‘Wanderlust’ em 1977.

Ela foi lançada em single em junho de 78, junto com ‘Deliver Your Children’ de Denny. Chegou ao nº 42 no Reino Unido e nº 25 na América.

A idéia para esta música me pareceu boa, mas sem conclusão, faltou um desenvolvimento maior do tema, e talvez como comentou o Luiz, tenha havido uma fallha na produção devido ao problema de gravar nos iates.

Dizem que as condições de gravação eram precárias, devido ao constante movimento da maré.

Nada que não pudesse ter sido consertado depois em Abbey Road! Então a produção de Paul McCartney falhou mesmo!

With a Little Luck

A mais comercial do disco, sua gravação começou nos iates e terminou em Londres.

Foi lançada em single nos EUA em março de 78 e chegou ao nº 01, na Inglaterra ela foi apenas nº 07. O lado B foi Backwards Traveller/Cuff Link. Esqueci de dizer que nessas duas Paul tocou bateria.

Foi feito um clip desta canção que eu acho um dos mais chatos ja gravados por Paul, com ele Linda e Denny numa espécie de ‘salão de baile’ com jovens dançando.

Como curiosidade, ‘With a Little Luck’ toca ao final do filme ‘Sunburn’ com Farrah Fawcett!

Famous Groupies

Esta foi escrita por Paul na Escócia e gravada nas Ilhas Virgens. Sem duvida um dos melhores momentos do álbum, ela apresenta um Paul muito solto nos vocais e mudanças ritmicas bem tipicas do ‘Ram’.

Deliver Your Children

Outra colaborção de Paul e Denny, em que este assume os vocais novamente. É um belo rock-rural, que foi lado B de ‘I’ve Had Enough’ em single. A música foi feita sob medida para o pouco alcance vocal de Denny.

Name and Address

Esta foi a homenagem de Paul ao rei do rock Elvis Presley que tinha acabado de morrer. Foi gravada em Abbey Road, e Paul está na guitarra solo. Jimmy McCulloch e Joe English ja tinham deixado a banda.

Hank B. Marvin guitarrista dos ‘Shadows’ apareceu nesta sessão, mas apesar de alguns comentários discordantes ele NÃO tocou guitarra nesta música!

Don’t Let It Bring You Down

Pra mim a melhor do álbum. Ela tb foi gravada nas Ilhas Virgens e foi outra colaboração de Paul e Denny.

Eles tocam uma espécie de flauta irlandesa nesta canção. Se tivesse sido lançada em single talvez tivesse uma trajetória melhor.

Morse Moose and the Grey Goose

Outra composta nas Ilhas Virgens para o “London Town”, onde Paul e Denny Laine estavam brincando nos teclados.

Paul estava no piano elétrico e Denny dando pancadas num piano acústico, e eles gostaram tanto do som estranho – Paul comparou ao código Morse – que começaram a compor uma canção a partir daí, e que depois foi completada em Londres.

Talvez tenha sido o final apropriado pra aventura de Paul nas Ilhas Virgens!

‘London Town’ recording session 1977

Ficha técnica do Álbum:

Capa: Aubrey Powell e Geroge Hardie

Arte: Paul e Linda McCartney, Denny Laine, Henry Diltz e Graham Hughes

Nome de trabalho: Water Wings

Gravado entre: 2/1977 e 1/1978

Equipe Técnica: Geoff Emerick

Lançado em: 30/03/1978 e 27/3/1978

Paradas: #4 e #2 (Reino Unido/EUA)

Lançado em 31 de março de 1978, o álbum London Town da banda Wings completou 36 anos em 2014, tendo sido o sexto álbum de estúdio de Paul McCartney & Wings.

Celly Campello, o mito de uma geração!

José Eduardo Gomes Chacon, o viúvo de Celly Campello, em entrevista a Antonio Aguillar fala sobre as escolhas de Celly.

Para a tristeza de toda uma geração que se espelhou no trabalho dela, Celly abandonou a carreira no auge da fama, aos 20 anos de idade, para se casar e morar em Campinas, interior de SP.

Foi em 1962 que José Eduardo e Celly, que eram namorados desde a adolescência, se casaram e permaneceram juntos até a morte dela, em 04 de março de 2003, deixando dois filhos, Cristiane e Eduardo.

Trailler do documentário realizado pela ND Produções com direção artistica de Dimas Oliveira Junior, direção técnica de José Inácio Silva. Co-Produção da Camera2.

O músico da banda Ghizzi & Kentucky Rangers e sua relação com os Beatles!

★♪♪★♪♪★ Dados Biográficos do Músico Toninho Ghizzi.★♪♪★♪♪

Antonio Ghizzi Rodrigues nasceu em Itapetininga, Estado de São Paulo, no dia 28 de janeiro de 1947 e lá morou até seus 17 anos. Mudou-se para São Paulo onde reside até hoje, sendo que de maio de 1975 até maio de 1976, morou em Los Angeles, California/USA. O Ghizzi aprendeu tudo sozinho, nunca estudou em escola de música ou conservatório, que eram muito comuns à época. Ele pretendia ser engenheiro da Aviação, fazer mecânica de Aviação, design, piloto, enfim, tudo que fosse ligado à aviação. Mas em fevereiro de 1964 sua vida mudou para sempre! Chegou a São Paulo no dia 27/01/1964, completando no dia seguinte 17 anos. Umas duas semanas depois começou a tocar uma música nas rádios, uma música diferente de tudo que havia ouvido até então. A música? “I want to hold you hand”, primeiro sucesso dos Beatles no Brasil. Aí ele literalmente deixou que eles segurassem sua mão e não as soltou mais. Parou com tudo e ouvia Beatles 25 horas por dia, 8 dias por semana! Foram sua maior motivação e fonte de inspiração.

★♪♪★♪♪★♪♪★♪♪ Trajetória Artística ★♪♪★♪♪★♪♪★♪♪

1966 e 1967 – (contrabaixo e vocal) Os Atômicos (banda do Chupeta, que foi dançarino nos programas Ritmos para a Juventude, do Antonio Aguillar) Boates na boca do luxo.

1968 – (guitarra e vocal) Quarteto de Rock ‘n’ Roll sem nome – Boates no cais de Santos 1969 – (guitarra e vocal) Universom 99 (banda de bailes). 1969 – (contrabaixo) no disco (L.P.) Erasmo Carlos e os Tremendões

1970 e 1971 – (contrabaixo) Os Tremendões – (banda de Erasmo Carlos).

1972 ~ 1974 – (bateria, contrabaixo e solos vocais) Os Impossíveis (banda de bailes).

1972 – (direção de gravação) 2º disco (L.P.) dos Vencedores por Cristo (Banda Evangélica).

1973 – (direção de gravação) 3º disco (L.P.) dos Vencedores por Cristo (Banda Evangélica).

1975 ~ 1976 – (contrabaixo) Hollywood/Los Angeles (La Brea Inn Band – banda peruana de Salsa).

1976 – (contrabaixo) Roberto Carlos – RC 10.

1977 – (guitarra) Nelson Ned. 1977 ~ 1980 – (contrabaixo, guitarra, solos vocais em fonogramas publicitários) Cinestúdio, MCR e Echo’s. 1977 ~ 1981 – (guitarra e arranjos) Programa do Bolinha – TV Bandeirantes.

1978 ~ 1982 – (guitarra e solos vocais) Programa Inglês com Música – TV Cultura.

1980 – (arranjos e direção musical) Filme Estrada da vida de Milionário e José Rico.

1980 – (arranjos e direção) dos discos nº 8 e nº 9 (L.Ps. ) de Milionário e José Rico.

1980 ~ 1983 – (arranjos, criação, solos vocais e direção de fonogramas publicitários) Estúdio Avante Garde.

1984 até 1996 – (arranjos, criação, solos vocais e direção de fonogramas publicitários) Alta Freqüência (produtora própria).

1996 até os dias atuais – BandaGhizzi & Cia. Rock. Bares onde se apresenta ou já se apresentou: Charles Edward (SP – durante 7 anos), Miller Goddard (SP -durante 9 anos), Cartum (Campinas-SP – durante 13 anos), Santa Aldeia (SP), Memphis (SP), Gitana (SP), Vera Cruz (São Bernardo-SP), My Way (Americana-SP – durante 1 ano), Café Tequila e Lounge (Jundiaí-SP – durante 10 anos), All Black (SP – há 9 anos), Dublin Live Music (SP), O Garimpo (Embú das Artes-SP – durante 9 anos), No Canto (Nova Odessa-SP – durante 8 anos), Corcoran’s (SP), Delta Blues (Campinas-SP); O’Malley’s (SP), Espaço Arena (Pedreira-SP), Old Vic Pub (SP), Fashion Club e Musique Design Bar (Recife-PE), Resort da Pousada do Rio Quente (GO), Grainne’s (Campinas-SP – há 4 anos), Rhino Pub (SP), John Gow Irish Pub (Americana-SP -há 4 anos), etc..

Considerações finais: No período de 1969 até 1996 trabalhou em Companhias de discos comerciais (RCA, Copacabana, Fermata, Som Livre, Continental, Chantecler, etc.) e também em vários estúdios de gravação como arranjador, produtor, diretor de estúdio, contrabaixista, guitarrista e coralista, além de várias criações, arranjos e solos vocais em fonogramas publicitários de clientes como: McDonald´s, Coca-Cola, Chevrolet, Peugeot, Honda, C&A, Margarinas Delícia e Mila, Casas Pernambucanas, entre outros tantos.

Em 1992 e 1993, trabalhou com sua banda Ghizzi & Kentucky Rangers nas casas de country music: Caipicountry, Caipiródromo e Tennessee Saloon.

“O Protagonista Oculto dos Anos 60”, livro de Primo Moreschi.

“O Protagonista Oculto dos Anos 60″é um livro autobiográfico escrito por Primo Moreschi, o Joe Primo, músico fundador dos grupos de Rock dos anos 60, The Jet Black’s e Os Megatons.

“Quem se dispuser a comprovar no que resultou meu “debut” literário intitulado “O Protagonista Oculto dos Anos 60”, entre em contato comigo pelo E.mail: primomoreschi@gmail.com .

Meu desejo é que todos tenham uma leitura prazerosa e que me queiram bem, que não faz mal a ninguém.

Na hipótese de querer matar a curiosidade e não se dispuser a comprar o livro, sentir-me-ei honrado em ter como leitor do mesmo online neste blog, afinal, essa sempre foi minha intenção. É óbvio. Portanto, sintam-se vontade no aconchego de seu lar, brindando com sua maravilhosa atenção este meu livro, também online. Na eventualidade de vir a gostar de minha modesta maneira de me expressar nas paginas deste livro, isso só me dará prazer! Caso contrário, antecipadamente deixo minhas desculpas. Nem sempre é possível agradar a todos.

Apenas peço de antemão que levem em consideração minha pouca experiência no trato com a literatura, e que em boca pequena, amenize minhas falhas dizendo aos outros que ninguém é perfeito, e que esse meu erro quer ortográfico ou outro qualquer, se deu por um lapso imperceptível de minha parte, o qual nem deve ser levado em conta ok? Afinal de contas errar é humano, e “perdoar é divino”… O resto? Ora, o resto é resto! Bjos.” (Primo Moreschi)

“O PROTAGONISTA OCULTO DOS ANOS 60”

escritor: Primo Moreschi – Livro distribuído pela “Livros de Biografias – Memórias Sollus – Livraria Virtual”, ou Rua Airí, 24 – Tatuapé, fone (11) 29420337 ramal 135

Copyright by c 2008 – Primo Moreschi

Todos os direitos reservado

Impresso no Brasil

Deposito Legal na Biblioteca Nacional

Editora Oeste

Rua Spipe Calarge, 1538

Bairro Jardim Morumbi

79051-569 – Campo Grande – MS

Telefone: 67 3301 9010

edoeste@terra.com.br

————————————————————————————————————-

Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Moreschi Primo

M845p O Protagonista Oculto dos Anos 60 – Primo Moreschi. –

Campo Grande , MS: Ed.Oeste, 2008.

302 p. : il. : 23 cm.

ISBN: 978-85-88523-52-4

1.Moreschi, Primo. 2. Autobiografia – Músicos. 3. l. Título

CDD (22) 780 92

___________________________________________________________________________________

“Wagner Benatti (Bitão) Se encarregou de assinar um primeiro parecer sobre este livro com as seguinte frazes”:

Duas pessoas numa só: o amigo Primo Moreschi e o amigo e músico Joe Primo. Este foi, e é, realmente um dos pioneiros do Rock’n roll brasileiro que nos seus primordios dos anos 1950 ainda era praticamente só instrumental.Foi assim que pelas mãos habilidosas, musicalidade consagrada e tenacidade deste brilhante músico surgiram duas das mais cultuadas e respeitadas bandas ( que na época dizia-se conjunto musical) do rock instrumental nacional: “The Jet Black´s e “Os Megatons”. Muitos dos jovens músicos que iniciaram seus aprendizados naqueles longinquos e criativos anos 1960 tiveram como espelho essas duas bandas, sendo que “Os Megatons” apesar de nunca terem tido um sucesso avassalador como outras bandas da época, sempre foram cultuadissimos por todos os músicos pela qualidade instrumental e virtuose de seus integrantes. Lendo este livro – que na minha opinião é uma das obtas mais abrangentes do panorama musical jovem dos anos 1950 – 1960 – poderão entender exatamente o que estou dizendo, até porque tenho o orgulho de ter párticipado juntamente com Joe Primo da última formação dos Megatons no finalzinho dos anos 60. Leiam atentamente cada linha, cada detalhe deste ótimo livro e descobrirão muitas histórias nunca antes reveladas deste cenário musical do então iniciante rock’n roll brasileiro.

Bom divertimento! – Wagner Benatti (bitão)

Guitarrista- vocalista

da banda “Pholhas”

“O Protagonista Oculto dos Anos 60”

Uma seqüência de acontecimentos do mundo artístico nos finais dos anos 50 e inicio de 60; com revelações inusitadas, até então desconhecidas dos remanescentes e aficionados do Rock e Twist no Brasil. Neste livro, Primo Moreschi, (Joe Primo), sita uma serie de fatos vividos e vivenciados, merecedores de atenção especial de quem de direito, no sentido de atenuar o mal que certas leis, e ações impensadas causam ao ser humano de boa índole, trabalhador, cumpridor de seus deveres e obrigações, que em virtude de ter um caráter ilibado, sofre ao ter que encarar as agruras impostas por essa sociedade mesquinha, exclusivista, fria e calculista, demagoga e oportunista.

“Sinopse”

Capitulo – I

A primeira infância

Pág. 01

Capitulo – II

Vida de órfão

Pág. 02

Capitulo – III

Vida de pensionista

Pág. 06

Capitulo – IV

O desenho – Profissão e arte

Pág. 12

Capitulo – V

Nasce o Artista

Pág. 25

Capitulo – VI

A caminho do Auge

Pág. 34

Capitulo – VII

A luta e o punhal pelas costas

Pág. 41

Capitulo – VIII

No Hospital – O começo do fim

Pág. 46

Capitulo IX

Preparando a volta

Pág.49

Capitulo – X

Retorno à batalha

Pág. 52

Capitulo – XI

Tons e Megaton´s – conhecendo o sucesso

Pág.59

Capitulo – XII

Provando now how e se retirando

Pág.72

Capitulo – XIII

Fotografia, espiritualidade e amor

Pág. 74

Capitulo – XIV

A grande aventura na selva

Pág. 82

Capitulo XV

Parênteses – pausa para reflexão

Pág. 106

Capitulo XVI

A sorte e o casamento

Pág. 116

Capitulo XVII

Convite para uma nova vida

Pág.122

Capitulo XVIII

Vida de marceneiro

Pág. 125

Capitulo – XIX

Rinha de galo e briga de gente

Pág. 129

Capitulo XX

Parêntese II – reflexão nunca é demais

Pág. 134

Capitulo XXI

Gratidão, solidariedade e caldo de galinha, não fazem mal a ninguém.

Pág. 137

Apresentação

1. Nem defunto autor nem autor defunto, felizmente, tampouco com a pretensão de fazer-me de grande escritor, sempre tive em mente, no entanto, num momento em que estivesse inspirado, de cabeça fresca, escrever um livro. Em síntese, algumas nuances de minha infância, adolescência e juventude, ricas que foram de fatos pitorescos e situações inusitadas que merecem um relato simples, de alguém que viveu e encarou a vida da maneira como esta lhe foi apresentada. Narrando minhas venturas e desventuras – que não foram poucas – confronto essas experiências com afirmações de certos “donos da verdade”, que vivem parafraseando ensinamentos para justificar determinado comportamento de crianças e adolescentes. Enfim, um depoimento de quem, mesmo com dificuldades, soube tirar dos obstáculos o próprio modo de superá-los, fazendo cair por terra certas teorias “modernas” sobre como os acontecimentos influenciam o caminho e as escolhas dos jovens.

CAPÍTULO I

A primeira infância

Pág. 03

Filho de italianos: lembro-me de que todos os dias, ao cair da tarde, ficava ansioso à espera de meu pai retornar do trabalho – ele era carpinteiro – porque, quando voltava do seu serviço, passava em um armazém vizinho de casa, sagradamente, tomava um aperitivo (rabo de galo) e comprava um doce de maria-mole. Não sei se o doce era grande demais ou minhas mãos muito pequenas (eu devia ter cinco ou seis anos), mas não conseguia segurar só com uma das mãos aquela delícia, cuja lembrança me dá água na boca até hoje. Ao chegar a casa, ele pedia para minha mãe deixar de fazer o serviço que estivesse fazendo porque ele o terminaria. Meus pais – que eu lembre – não me batiam. Salvo uma única vez que minha mãe, não sei por que cargas d’água, abaixou um calção que eu usava e me deu umas chineladas. Fiquei uns bons bocados chorando, deitado de bumbum pra cima no chão do jardim que havia em nossa casa, sentindo os grãos de areia que desprenderam do chinelo de minha mãe e grudaram em minha pele. Nessa época, morávamos na Rua Canuto Saraiva, no bairro da Móóca, em um sobradinho. Todos os dias, às 18 horas – hora do “Ângelo” – eu e minha irmã, a qual chamava carinhosamente de Mariínha, íamos até a nossa vizinha, dona Linda para ouvir o rádio e rezar a Ave Maria. Dona Linda tinha uma sobrinha que também se juntava a nós para rezar e, após brincar, comer uma maçã vez ou outra. Quando ela me oferecia um pedaço, eu, bobo, dizia que não gostava, sem imaginar que, por conta disso, a menina não mais me ofereceria. E eu sempre ficava com vontade de comer a fruta.

Lembro-me também, vagamente, de um vizinho, mais ou menos da minha idade, de nome Henrique – Henriquinho –, que, de vez em quando, juntava-se às brincadeiras. Fazíamos de conta que no jardim de minha casa, por entre aquelas plantinhas e capins, havia onças, macacos, Tarzan e muitos bichos criados pela nossa fértil imaginação infantil. Vez por outra, montavam um circo em um terreno baldio à distância de mais ou menos uns 100 metros da nossa casa. Eu e Mariínha fazíamos de tudo para assistir aos espetáculos, ora vendendo pipocas para o pipoqueiro, ora entrando como penetras por baixo da lona. Também o neto do dono do circo, que fazia o papel principal, de mocinho, no seriado que aos domingos encenavam, colocava-nos para dentro – o danado estava de olho em minha irmã. Ao término do seriado, ele ficava se insinuando para ela, mas meu outro irmão, Antônio, não permitia que ninguém namorasse minha irmã, porque ela tinha apenas nove ou 10 anos e era a única filha entre nove irmãos.

Outra coisa de que me lembro é que, vez por outra, meu irmão de nome Urbano reunia-se com mais quatro colegas para ensaiar as músicas que compunham o repertório de um conjunto de faroeste – muito em moda na época – do qual ele fazia parte, cujo nome era Rancheiros da Paulicéia. Vez por outra, apresentavam-se na Rádio América de São Paulo, trajados a caráter, ou seja, de cowboy, arrancando muitos aplausos da platéia, pela afinação e qualidade de seus componentes. Meu pai também cantava e, mesmo não tendo dois dedos, que por infelicidade perdera quando trabalhava em uma marcenaria, conseguia se acompanhar ao violão. Meu irmão Luiz era muito arteiro. Quando não estava em casa lendo gibis – coisa que meus pais não aprovavam – estava aprontando alguma traquinagem. Perto de casa, havia campinho, por sinal muito perigoso para brincadeiras, porque abrigava torres de transmissão de alta voltagem. Certo dia, meu irmão Luiz, influenciado pelos gibis, que não deixava de ler nem quando estava almoçando (hora sagrada), fez um pára-quedas do pano de um guarda-chuva velho e se atirou de cima de um dos lances da torre de alta tensão. Por verdadeiro milagre, não se quebrou todo. Como se não bastasse, um coleguinha seu, que devia ter a mesma idade de meu irmão (Zinho), também subiu em um dos lances da torre de alta tensão e a uma altura aproximada de quatro metros, com um cigarro na boca e um arame numa das mãos, cismou de acender o cigarro com uma das faíscas que o mesmo provocaria. O resultado não poderia ser outro: recebeu um enorme tranco, seguido de um estrondo com faíscas, pra ninguém botar defeito. Não sei precisar se o menino se safou dessa.

Existia também, naquela época, um parque de diversões de nome Xangai, que dentre múltiplos divertimentos, apresentava um espetáculo de calouros cujo animador chamava-se Zé Estaca. Não havia uma só apresentação de que Mariínha participasse cantando que não ganhasse o primeiro prêmio. O mérito disso tudo se devia à afinação e ao timbre de voz, combinados com sua beleza. Mamãe passava horas fazendo cachos em seus cabelos, com um ferro quente, deixando-a parecendo uma bonequinha. Nessa época, meus irmãos Sebastião e Orlando já eram casados. Portanto, nossa casa era composta da seguinte forma: José (papai), Concheta (mamãe), Agostinho, Urbano, Antônio, Luíz, Maria, Geraldo e Primo, que sou eu, – o caçula. Meus irmãos casados moravam em suas respectivas casas. Minha mãe, de repente, adoeceu. Pelo que me lembro, em seu quarto, estavam meu pai, meus irmãos e não sei precisar quem mais. Apenas me lembro de ter ouvido minha mãe, deitada na cama, dizer num tom de voz bem baixo para que cuidassem do Priminho e da Mariínha.

CAPÍTULO II

Vida de órfão.

Pág.04

Algum tempo depois, eu estava sentado em cima de um muro, ao lado do portão de entrada de minha casa, e várias pessoas entravam ou saíam, não sem antes passar a mão carinhosamente em minha cabeça. Nesse dia, ganhei do meu irmão Urbano um caminhãozinho de madeira (o primeiro e único presente que eu havia ganhado). O porquê disso tudo? Minha mãe estava sendo velada na sala de minha casa. Tenho para mim que tudo que se passava à minha volta não tinha tanta relevância quanto no tempo em que minha mãe vivia. Passados alguns meses, meu pai estava fazendo um vigamento e sofreu uma queda de cima do telhado, ferindo a cabeça e indo parar no hospital. Após alguns dias, veio também a falecer. Desse dia em diante, nossa família, tal qual uma nau sem rumo no mar revolto, tentou encontrar o caminho que deveria ser tomado, com o intuito de preservar nossa união. Todos, em comum acordo, decidiram que morar em uma pensão resolveria em parte nossos problemas. Pela idade, somente eu e minha irmã não tomamos parte da decisão. Foi então que meu irmão Orlando levou-me para morar consigo. Sua casa constituía-se de um quarto e uma sala e, fora, um banheiro coletivo. Na verdade, um cortiço. A cozinha, era dividida com sua sogra, que também morava lá.

Quando cheguei, a mulher dele acomodou-me para dormir em cima de duas cadeiras da sala, que me serviram de cama. O poder aquisitivo de meu irmão não era dos maiores, levando-se em conta que era barbeiro. A esposa de meu irmão tratava-me como se eu fosse seu empregado. Dava-me, a seu bel-prazer, às vezes, repreensões por coisas que eu não havia feito. Era tão exagerada e infundada em suas acusações, que até sua própria mãe a censurava, intercedendo a meu favor. Quando Orlando voltava do trabalho, ela era a falsidade em pessoa. Simulava brincadeira comigo, abraçava-me, enfim, mudava da água para o vinho. Ao retornar para o serviço, meu irmão nem sequer podia imaginar como eu era tratado. O tempo foi passando. Para se ver livre de mim, ela passou a inventar coisas inacreditáveis a meu respeito, para que meu irmão me internasse num orfanato ou instituto disciplinar. Caso não o fizesse, ela o ameaçava de separação.

Orlando comentou o ocorrido com meu irmão Sebastião, também casado. (Ele havia ido cortar o cabelo na barbearia na qual Orlando (Lando) trabalhava), Sebastião lhe disse que, se o problema fosse esse, ele o resolveria de imediato, levando-me para morar em sua casa. “Eu vivo com minha mulher em uma casinha de meia água na estação de XV de Novembro, mas, se for pra salvar teu casamento, levo o Priminho pra morar lá em casa até quando ele quiser”- foram suas palavras. Dito isso, Sebastião levou-me somente com a roupa que eu estava vestindo, não sem antes dizer umas verdades (que a ética me impede de citar) para a mulher de Orlando. E, assim, lá fui eu para casa de Sebastião. Após algum tempo – não sei precisar quanto –, chegamos de trem à Estação de XV de Novembro. Saltamos do trem, andamos uns 20 minutos mais ou menos e entramos num armazém para comprar alguns alimentos. O dono do armazém perguntou para Sebastião quem eu era, ao que ele respondeu prontamente que eu era seu irmão e iria levar-me pra morar com ele, dizendo: “onde come um, comem dois, comem três”. Em seguida, o dono do armazém complementou. “E quando ele crescer vai ajudá-lo nas despesas da casa, não é?”, ao que meu irmão retrucou: “Aí você se engana. Eu vou criá-lo e, quando ele for adulto, que siga o caminho que Deus achar que ele deva seguir.”

Ao chegar a sua casa, a mulher de Sebastião, de nome Noêmia, perguntou meio surpresa, o que eu estava fazendo ali. Meu irmão lhe contou o acontecido, e ela, sem esboçar nenhum gesto que desse a entender que não havia gostado, apenas disse: “Ah… é? Então, tudo bem”. Desse dia em diante, a convivência em família não poderia ser melhor. Tudo corria às mil maravilhas. Meu irmão tinha dois filhos, mas nem por isso eu era tratado com indiferença. Alguns acontecimentos dessa época até hoje me vêm à mente, de vez em quando. O primeiro diz respeito a uma vizinha do meu irmão, uma senhora morena, que, de vez em quando, vinha pedir para minha cunhada um copo de “esprito” (álcool) para acender a espiriteira e “quentá um leite”. Mal ela começava a ir embora, olhava dos dois lados, sorrateiramente; se não houvesse ninguém olhando, bebia uns goles do álcool e lá ia ela de pés descalços, a passos largos, para seu barraco de pau-a-pique coberto de sapé, de um cômodo – meia água. De vez em quando, dona Maria, a vizinha do “esprito”, ia para o mato cortar varas para cercar seu terreno e me levava junto. Eu ficava admirado com a quantidade de varas que ela conseguia carregar num feixe enorme que amarrava com cipó. Lembro-me também de fatos interessantes. Diante do nosso lote, cujo terreno era bem inclinado, havia um mato rasteiro, um misto de capim barba de bode com braquiária. Devido a essa inclinação do terreno, dona Maria conseguiu por duas vezes correr e escapar de uma cobra coral ou caninana, – não recordo bem o nome. Ela dizia que o bicho a perseguia, mas o engraçado disso tudo eram os gritos que soltava enquanto corria morro abaixo em disparada, com medo da cobra.

Outro fato interessante e inesquecível foi ter conhecido também um vizinho, que morava a uns cinco lotes de distância (uns 50 metros), um “preto velho”, estatura média, cabelos e barba comprida bem branquinha, chamado senhor João. Para melhor descrevê-lo: era exatamente aquela figura de um preto velho fumando cachimbo, tão usado em calendários. Ele colocava lenha no fogão caipira – que ele mesmo construíra, bem como sua casa de pau-a-pique coberta de sapé – e ficava de cócoras, pitando seu cachimbinho de barro, reacendendo-o de vez em quando com um graveto que tirava de seu fogão, transmitindo uma paz digna de ser perpetuada, pelo menos em minha lembrança. Aquela imagem calou tanto em minha memória, que, toda vez que vejo um preto velho, não resisto ao ímpeto de olhar seu rosto para ver se parece com o senhor João que conheci. Mas outra coisa também me marcou com relação a essa pessoa. Certa vez, ele colheu uma fruta num brejo, que existia ali nas proximidades de casa, e me deu para comer. Segundo o senhor João, essa fruta chamava-se banana do brejo. Até hoje, não encontrei ninguém que tivesse conhecimento de alguma fruta com as características daquela que ele me deu. Parecia-se com uma espiga de milho, um pouco mais grossa, com seus grãos deliciosamente doces, que a gente comia da mesma forma que se come o milho na espiga.

Marcantes, também nessa época em que eu morava com meu irmão Sebastião, foram às noites em que, devido à falta de espaço existente na casa e minha “cama” ser um colchonéte no chão de terra batida, eu acordava no meio da noite com formigas por todo meu corpo. – esse fenômeno chamava-se correção. Era um deus-nos-acuda. Meu irmão e minha cunhada jogavam cinzas do fogão em cima delas para espantá-las, enfim, lá se ia a noite inteira sem dormir. Passado algum tempo, outro irmão meu veio me visitar. Era o Antônio, a quem chamávamos carinhosamente de Toninho. Do terreiro de casa, avistei Toninho chegando lá embaixo, na estradinha que dava acesso a nossa casa. Fiquei tão contente que saí correndo, em disparada, ao seu encontro. Ele me abraçou fortemente, rodopiando comigo no seu colo, colocou-me no chão, agachou-se para ficar na minha altura. Ao mesmo tempo em que me fazia algumas perguntas, das quais não me lembro, segurava minhas mãos, apertando levemente umas saliências gordinhas que eu sempre tive em cima dos meus dedos. Nesse instante, notei que ele chorava.

Depois de conversar um bom tempo com Sebastião, Toninho levou-me para morar com ele. Lá vou eu novamente viajar no trem da Central do Brasil, com destino à capital de São Paulo. Toninho, nessa época, morava numa pensão na Rua Conselheiro Nébias, dividindo com outro pensionista um quarto onde havia duas camas. O companheiro de quarto do Toninho trabalhava à noite, então sua cama ficava vaga e eu podia ocupá-la. Mas, bastava começar a clarear o dia, eu tinha que levantar, pois era a vez do outro dormir. De manhã, meu irmão levava-me até um bar em que eu tomava uma média de café com leite e um pãozinho com manteiga para, em seguida, pegarmos um ônibus rumo ao bairro do Brás, onde Toninho trabalhava. Vez ou outra, ele me levava a uma pensão da Rua João Bohemer, no Brás, para almoçar (era um sobrado bem antigo). Não sei explicar bem ao certo, mas creio que Toninho deve ter “cortado um doze” para ficar comigo. Digo isso porque, solteiro, sem ter quem o ajudasse a cuidar de uma criança, fez das tripas coração para me cuidar.

Toninho, então, ajeitou as coisas para eu morar numa pensão, na qual já estavam morando outros quatro irmãos, pela ordem decrescente de idade, Agostinho, Urbano (tecelão), Luís (retocador de retratos), Geraldo (empregado em uma fábrica de calçados) e Mariínha, que trabalhava numa fábrica de ampolas. Ela vivia no mesmo quarto de meus irmãos, dividido apenas com uma folha de compensado, para ter um mínimo de privacidade – bem mínimo, diga-se, mas era a única alternativa encontrada naquele momento. Passei, a partir daquele instante, a morar com meus irmãos, como deveria ter morado desde quando meus pais faleceram. O único irmão solteiro que não estava morando com a gente era justamente Toninho, pois alugara um quarto juntamente com um colega, que, como ele, havia feito um curso técnico de rádio. Eles usariam o local tanto para o trabalho quanto para dormir. Meu irmão Geraldo, cujo apelido era Ladinho, trabalhava na frente da pensão onde morávamos. Ele encontrou um jeito para convencer o dono da fábrica de calçados a me empregar, alegando a necessidade premente de pagar minha pensão. Não foi nada fácil – eu tinha dez anos incompletos, e a idade mínima para trabalhar naquela época devia ser entre 12 e 14 anos. Depois de muito relutar, o dono da fábrica acabou atendendo a solicitação do meu irmão, cedendo-me o emprego. Lá fui eu, com um macacão de cor cáqui, todo contente, trabalhar de ajudante de montador de bico. Para ser mais claro, meu serviço resumia-se a amolecer a ponta dos sapatos na parte interna, que, feita com raspa de couro e cola de polvilho, endurecia, havendo necessidade de amolecê-la para que a ponta pudesse ser recoberta com couro e o sapato, modelado. Para mim, esse serviço era o mais importante de todos. Eu me sentia como o maior dos profissionais do calçado (que se danasse o fato de eu ser menor e sem carteira assinada). O principal de tudo era que eu estava trabalhando, podendo pagar meu sustento na pensão com meu trabalho.

CAPÍTULO III

Vida de pensionista

Pág.08

No primeiro contato que tive com a dona da pensão, não sei por que cargas d’água, alguém sugeriu que ela seria minha mãe, ao que imediatamente (com educação) descartei. Mesmo assim, não sei quem ainda disse: “Você não se lembra mais de sua mãe”? Educadamente, pedi que parassem com aquilo. Alguém devia ter imaginado que, como eu não tinha visto a saída do caixão de minha mãe para o enterro, eu poderia confundir e supor que outra pessoa – no caso a dona da pensão – fosse minha verdadeira mãe. Aquilo somente fez aguçar minha lembrança, que estava adormecida, fazendo-me sofrer novamente, sem nada falar pra ninguém, como era meu costume desde que fiquei sem meus pais. Como não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe, no dia seguinte, lá estava eu pronto para trabalhar. Lá pelas nove horas – hora do lanche na fábrica de calçados – meu irmão Ladinho comprava uma garrafinha de guaraná cheia de café com leite, do qual ele tomava um pouco e me dava o restante. Nessa hora, outro companheiro de serviço, que trabalhava ao meu lado, procurava ensinar-me uma maneira de amolecer os bicos dos sapatos de uma forma que não ferisse tanto minhas mãos, e ao mesmo tempo ajudasse a acelerar o trabalho do montador de bicos, que dependia do meu serviço para finalizar as pontas dos calçados. Por mais boa vontade que o Edson – nome do companheiro de serviço – tivesse, não conseguiria seu intento, por conta de minhas frágeis mãos de criança. Passados uns dez dias, mais ou menos, desde que comecei a trabalhar, minhas mãos tinham tantos riscos e cortes que mais pareciam lixa para madeira número 15. Aos sábados, após o meio expediente da fábrica, eu não via a hora de chegar ao quarto da pensão. Meu irmão Luizinho, aos sábados e domingos, não perdia uma gafieira. Como ganhava muito bem na época, tinha uma infinidade de ternos de albene – um tecido fino, caro e muito em moda naqueles tempos – e vários pares de sapatos, feitos sob encomenda, em couro de pelica e cromo alemão. Eu ganhava, toda semana, uns trocados somente para engraxá-los. Esses trocados, na realidade, eram os únicos que eu possuía, pois o salário que eu recebia da fábrica se destinava todinho para a dona da pensão, ou seja, trabalhava apenas para comer e dormir, não sobrando um centavo pra comprar um misero calção. O sapato que eu usava chamava-se alpargata roda – uma espécie de lona com solado de cordas.

Foi nesse meio tempo que passei a freqüentar o catecismo da Igreja Santo Antônio do Pari, para poder fazer minha primeira comunhão. Só que, para os meninos poderem receber a primeira comunhão naquele tempo, tinham de se vestir com terninho branco. Como não tínhamos dinheiro para comprá-lo, minha irmã Mariínha desmanchou um conjunto de roupa dela de albene branco e fez, com suas próprias mãos, meu traje. Diga-se, esnobei na cerimônia, com tudo que eu tinha direito, graças a ela. A única coisa que faltou foi uma fotografia, que todos tiraram para guardar de lembrança, menos eu, porque não podia pagar. Passados alguns dias, meu irmão Geraldo – Ladinho – inventou de seguir com um circo, – “Circo Arethuza”, deixando a pensão em que morávamos, bem como o emprego na fábrica de calçados, da qual também saí dias depois. Como eu tinha que trabalhar para pagar meu sustento, procurei e consegui outro emprego em uma esquina bem perto da pensão. Era uma distribuidora de palmito, onde meu serviço seria tirar as etiquetas velhas das latas de palmito, separar as latas que estivessem estufadas e rotular com rótulos novos as latas não estufadas. Novamente, o salário era todo destinado para pagar minha pensão.

De vez em quando, a dona da pensão, cuja religião era espírita, recebia a visita de uma irmã. Quando ela e seu marido chegavam, era mais do que certo que haveria reunião espírita. Sentavam-se ao redor da mesa de mais ou menos 12 ou 14 lugares, uma jarra de água, vários copos, toalha branca – igual a toalha de banquete – uma luz verde bem fraquinha (mal se via quem estivesse diante de si) e começavam os trabalhos. Um a um dos assentados à mesa ia sendo autorizado a receber seus guias (protetores). Passado o recebimento dos guias de todos, o presidente dava autorização para algum médium que quisesse manifestar algum outro espírito. Por essa época, meus irmãos, não sei precisar se por razões de aumento do valor da pensão ou outra razão, tinham a intenção de se mudar para outro lugar. E justamente nesse período, casualmente assisti a dita reunião espírita na casa. O primeiro médium a se manifestar foi exatamente a dona da pensão. Vou procurar descrever na íntegra como foi a manifestação:

Dona – (gemendo) “Aiiii… aiiiii… (pausa) aiiii

Presidente da mesa – “O que o irmão deseja?”

Dona – (com voz de quem está sofrendo) “Aiii… Primiiiinho…”

As pessoas que estavam do meu lado cutucaram-me dizendo para que eu pedisse bênção, pois era minha mãe que estava “baixando” na dona da pensão. Nesse instante, eu estava que não agüentava mais de vontade de rir e também de fazer xixi. Mas, como me instigavam tanto para pedir bênção, resolvi satisfazê-los, sem me convencer nem por um instante de que minha mãe tivesse “baixado”. Para começar, minha mãe não me obrigava a pedir bênção quando era viva. A voz de minha mãe e seu sotaque, com o português “italianado”, eram pra mim inconfundíveis. O diálogo, após eu pedir benção foi assim:

Dona – (com voz bem fraca) “Deus te abençoe meu fiiilhoo.”

Presidente – “Quem está se manifestando no aparelho?”

Dona – “Coocheetaaa” =

Presidente – “O que você deseja do aparelho?”

Dona – “Uma preeeceee” (voz bem fraca, quase não se ouvindo)

Presidente – “Irmãos (pausa) vamos todos, em nome de Deus, fazer uma prece para aumentar a luz dessa irmã sofredora”

Todos rezam um Pai Nosso.

Dona – “Aiii… aiiii… Primiiinhooo, vocêêê…” Ela disse tão baixo, que o presidente interferiu, repetindo o que era falado quase sussurrando.

Presidente – “A irmã está pedindo que seus irmãos não façam o que estão pretendendo fazer e continuem morando aqui junto com você” (dirigindo-se a mim).

Dona – (voz bem baixa) “Tenho que iiirrr…”

Nesse instante, começaram a me cutucar de novo, para eu pedir bênção, porque minha mãe ia “subir”. Cansado daquela encenação, obedeci, pedindo mais uma vez bênção e me sentindo como um verdadeiro bocó de mola – termo usado pelos mais velhos para se referir a pessoas tolas. Depois desse ato, ocorreu o fechamento da sessão espírita, do mesmo jeito que havia começado, com cada médium recebendo seus respectivos guias protetores, dando uma tremenda tremida de corpo e voltando a ficar em silêncio, e o presidente dando como encerrados os trabalhos daquela noite. Todos tomam um pouco de “água benzida” e entabulam uma conversa, em torno de “quem recebeu quem”, que tem início com a irmã da dona perguntando a ela:

Irmã – “Sabe quem você recebeu?”

Dona – “Não, você sabe que eu sou médium inconsciente!”

Irmã – “Você recebeu a mãe do Primo”.

Dona – (com ar de surpresa) ”você está falando sério?”

Irmã – “Estou. E você sabe o que foi que ela disse?”

Dona – “Eu nem imagino! Mas me conte!”

Irmã – “Ela falou que os irmãos do Primo querem ir embora de sua pensão.”

Dona – (com ar de indignação) “É? (pausa)… não me diga… eu não acredito… o que ela falou mais, que eu estou ansiosa para saber?”

Irmã – “Ela pediu para o Primo dizer para os irmãos dele que é pra eles não irem embora daqui, não.”

Dona – “A mãe deles disse isso? (pausa) Bem… eu não vou dar nenhum palpite. Já que foi a mãe deles quem disse, eles que decidam!”

Não contei para os meus irmãos o que se passou pura e simplesmente porque não acreditei em nada do que tinha visto e ouvido. O dia seguinte – um domingo – era especial pra mim. A Mariínha levava-me à matinê do cine “Rialto”. Lá íamos nós: eu, minha irmã e seu namoradinho, para assistir, além de um baita filme de bangue-bangue, ao seriado de Flash-Gordon no planeta Marte ou no planeta Ming. Saber que hoje em dia quase todas aquelas montagens dos filmes de Flash-Gordon transformaram-se em realidade deixa-me boquiaberto.

Por falar em boca aberta, nesse ano, no Domingo de Páscoa, minha irmã deu-me um ovo de chocolate tão grande que deu para comermos à vontade e ainda sobrou para uns dois dias, mais ou menos. Alguns dias depois, meus irmãos se mudaram. Cada qual seguiu para um lugar diferente. A pensão em que morávamos tornou-se grande demais porque somente eu e meu irmão Urbano ficamos. A dona da pensão reuniu sua família, composta pelo casal, dois filhos maiores de idade, duas moças com 18 e 20 anos e um menino apenas alguns meses mais novo do que eu, uns dez anos mais ou menos. Dessa reunião, decidiram que alugariam um sobradinho bem menor, re-alugariam um quarto nos fundos, e eu dormiria, provisoriamente, junto com o menino. Depois, meu irmão Luizinho, que havia se casado recentemente, iria me levar para morar com ele, aproveitando a oportunidade para me ensinar a profissão de afinador de retratos, reconhecida pelos fotógrafos como retocador. Nesse meio tempo, a etiquetadora de latas de palmito havia fechado. Tive de correr atrás de outro serviço, que desse o suficiente para pagar minha pensão, sem o que eu estaria na rua. Dei tanta sorte, que na Rua Silva Telles, bairro do Brás, avistei uma lojinha especializada em estampas em couro para forração de cadeiras. Pedi emprego. O dono, depois de muito pensar por causa de minha pouca idade, atendendo a um sinal favorável de sua mulher, acabou me aceitando para trabalhar. Passados 20 dias, mais ou menos, de tanto ter de me esconder da fiscalização do trabalho, o dono da loja, analisando o risco para me ter como seu empregado e receoso de fecharem sua loja, despediu-me, dizendo ser eu um de seus melhores empregados, mas a multa que levaria era muito grande e ele não podia correr esse risco. Chorei e dirigi os piores palavrões aos fiscais e suas respectivas mães, ao mesmo tempo em que eu ia andando em direção ao largo Silva Telles. Por estar com sede, entrei em uma lanchonete. Do meu lado, tomando não sei bem o que, um senhor meio calvo quis saber o porquê do meu pranto. Contei o ocorrido. Tive a maior surpresa com a reação daquele senhor. Ele praticamente fazia coro comigo, acompanhando-me nos xingamentos aos fiscais do trabalho. Em seguida, colocando sua mão sobre minha cabeça, categórico, para quem quisesse ouvir, falou alto e em bom som: “Eu não tenho medo dessa cambada de ladrões, você precisa trabalhar pra viver? Pois, a partir de agora, considere-se trabalhando novamente, na minha oficina, bem ali” – apontando com a mão – “na esquina da Rua João Theodoro com o largo Silva Telles, e quero ver quem vai se meter na minha frente pra impedir.” Naquele instante, eu passei do choro para o riso, contagiando todos os presentes, que até palmas bateram, dando-me parabéns.

O meu novo emprego era bem diversificado, porque se tratava de um misto de tipografia com corte e vinco – feitio de caixinhas de embalagens. A atenção e o respeito com que eu era tratado nesse emprego davam-me uma injeção de ânimo tão grande, que eu, agradecido, dava tudo de mim em retribuição. Uma coisa, porém, deixava-me intrigado: todos os dias após o almoço, eu via meu patrão surgir de uma portinhola embaixo do balcão em que trabalhávamos. Descobri com o passar dos dias que ali era exatamente o local em que as sobras dos cortes de papéis em geral ficavam depositadas, até serem transferidas para a reciclagem. Por serem bem limpos, os retalhos de papel ali depositados tornavam-se excelente local para uma sesta, um cochilo, explicado, portanto, que meu patrão ali descansava após o almoço. Dessas idas e vindas da pensão para o serviço, um dia encontrei-me com dois conhecidos, que residiam num apartamento diante do prédio do meu antigo emprego, na etiquetadora de latas de palmito. Eles eram uns três a quatro anos mais velhos que eu. Conversa fiada vai, conversa fiada vem; um deles convidou-me para andar de bicicleta. Disse-lhes que não só não tinha uma, como também não sabia andar de bicicleta. “Não tem problema”, disse um deles. “Nós também não temos bicicleta, nós apenas sabemos andar nelas. Portanto, como amanhã vai ser feriado, nós vamos alugar as bicicletas no Mesquita e a gente aluga também uma de mulher para você aprender a andar”. Obaaa! – eufórico – Então eu vou! Combinamos o encontro para o dia seguinte, em uma confeitaria da Rua Rodrigues dos Santos com a Rua Oriente. Quando cheguei, conforme combinado, os dois me esperavam, sentados no chão de uma das portas da citada confeitaria, na qual não havia ninguém: nem no balcão de atendimento, tampouco no caixa para recebimento. Os dois foram ao caixa, pegaram uns dois pacotinhos de moedas, enfiaram no bolso e chamaram-me para ir embora. Na minha cabeça, aquela confeitaria era do pai de algum deles. Somente mais tarde atinei que eles haviam roubado aquela padaria. Só que com tanta naturalidade, que me fez pensar tratar-se de um filho, tendo liberdade e autorização para pegar o que quisessem na hora que bem entendessem. Nunca poderia imaginar que aquilo fosse um roubo. Pior que era! Creio ter sido a euforia que me causara a possibilidade de aprender a andar de bicicleta que me fez raciocinar daquela maneira. Eles alugaram as bicicletas como haviam dito. E eu, para aprender a andar, levei tantos tombos tentando me equilibrar, que só não desisti de apreender porque eu sabia que tão cedo não teria outra chance igual àquela. Então, mesmo me quebrando todo, aproveitei até o último segundo do aluguel de bicicleta obsequiado, para tentar aprender. Após a euforia do momento, senti-me no dever de contar tudo para o dono da padaria. Mas… Como sempre existe um mas… Fiquei com receio de ser mal-interpretado e sobrar pra mim o ônus da culpa. Pois não tendo ninguém para interferir a meu favor, sem pai nem mãe – solto no mundo, pensei melhor. Mesmo contra minha vontade, deixei de delatá-los. Porque como diz o velho ditado, “a corda sempre arrebenta do lado mais fraco”.

E assim o tempo foi passando, até que um dia meu irmão Luizinho apareceu lá na pensão e falou pra dona que iria me levar pra morar com ele. Com isso, aproveitaria para me ensinar sua profissão de afinador de retratos. Fiquei duplamente contente: primeiro, por aprender uma profissão e, segundo, por sair daquela pensão, na qual me sentia muito injustiçado em relação aos filhos da dona. Contente da vida, lá fui eu pra casa do “Zinho”, nome carinhoso pelo qual costumávamos tratar o Luís. Nessa época, fazia muito poucos meses que ele havia se casado. Sua casa se situava no bairro da Casa Verde, também na capital de São Paulo, e era composta de um quarto, cozinha e banheiro. Durante o dia todo e parte da noite, o Luiz trabalhava em seu próprio quarto de dormir porque, por trabalhar por produção, quanto mais ampliações ele retocasse (afinasse), mais dinheiro ganharia. Zinho montou seu cavalete de pintura nos pés da cama dele, onde também pôs uma prancheta improvisada – meu cavalete – para que eu pudesse aprender sua profissão. O quarto de dormir acabou se tornando o seu – nosso – ateliê. Meu irmão ouvia muito a Rádio São Paulo (enquanto trabalhávamos), que, naquela época, primava pelas novelas. Lembro-me de uma novela cujo artista principal chamava-se Ênio Rocha, considerado o maior galã aventureiro. Outra novela que também me marcou se chamava “Alameda das Acácias 29”, cujo tema é lembrado para os saudosistas: “Num galho de acácias amarelas, uma aranha fez a sua teia…” Ao relatar detalhes dessa que era considerada a emissora das novelas da capital paulista, faço-o; consciente de haver saudosistas que, como eu, tiveram o prazer de ouvir isso e as obras maravilhosas transmitidas, que ficaram gravadas em nossa memória, tais como: “As Mil e uma Noites”, por exemplo, e muitas outras, interpretadas pela nata da dramaturgia radiofônica da época. Como negar valores a atores do mais grosso calibre tais como Odair Marzano, Vilma Bentivenha e uma player de valores que enriqueciam sobremaneira a emissora das novelas “Radio São Paulo” – que saudade.

Pelo fato de haver muito pouco espaço físico em sua casa, Luizinho comprou uma cama de campanha, dessas que se usam nos campos de futebol, para tirar jogadores do campo quando eles se contundem; a qual seria armada na cozinha à noite pra eu dormir. Durante o dia, eu aprendia com meu irmão uma profissão, na qual muito cedo – modéstia à parte – tornei-me um especialista. Porém, involuntariamente, creio eu, devo ter acendido o estopim para acabar com a minha permanência na casa do meu irmão Luizinho. O fato de a cozinha da casa do meu irmão não ter forro, facilitava a entrada de um ou outro rato, a ponto deles passarem por cima do cobertor que me cobria, fazendo-me acordar assustado. Como toda criança, eu me apavorava, chutando os bichos com os pés por baixo do cobertor e gritando de medo. Com isto, talvez, eu tenha atrapalhado a vida íntima do casal – somente hoje posso entender isso. E o desfecho não podia ser diferente: sobrou pra mim! Disseram-me que meu irmão voltou lá na pensão, e, com lágrimas nos olhos, perguntou se existia vaga para eu voltar a morar lá, porque caso contrário, a mulher se separaria dele. Claro que havia vaga: quem em sã consciência rejeitaria receber por uma criança o mesmo valor que um adulto paga? Nem eu; ninguém rejeita.